Nonostante i nostri tentativi di negarlo (almeno in parte) il calcio di oggi non ci piace proprio. E non dipende dai risultati, tipo la doppia sconfitta con Como e Verona, perché per noi tifosi viola il risultato non può essere una priorità. È cambiato il modo di giocarlo il calcio, e perciò di viverlo. Stiamo invecchiando? Di sicuro. Siamo nostalgici? Probabile. Ci piace il sapore del vintage? Sicuro. Amiamo le cose polverose? Eh no, qui vi fermiamo con decisone! Alcune cose del passato ci piacciono perché quando c’erano eravamo più giovani, ma siamo convinti al tempo stesso che alcuni aspetti del calcio di prima, fossero più eleganti, più aggreganti, vissuti con maggior serenità e meno rabbia. Il cambiamento è avvenuto gradualmente e ineluttabilmente. Ma ci sono alcuni fatti che più di altri hanno contribuito a tale mutamento radicale. Vediamoli!

L’abolizione del retropassaggio

L’ente che decide se e quando modificare le regole del calcio è (giustamente) molto conservativo. Già, ma come è fatto questo ente? E come opera? Curiosi? Vi spieghiamo (quasi) tutto. Dicevano di un organo molto prudente nei confronti delle novità, e di origini che ovviamente coincidono con quelle del calcio stesso. Basti pensare che l’International Football Association Board (IFAB) istituito a Londra nel 1866, è ancora oggi composto da otto membri, quattro nominati dalla FIFA e quattro designati dalle federazioni calcistiche del Regno Unito (federazioni di Scozia, Galles, Inghilterra e Irlanda del Nord), che detengono un voto ciascuno. Come vengono decise le modifiche del regolamento? C’è una riunione annuale apposita. Entro un mese da questo “incontro Generale” le singole federazioni possono inviare una proposta alla FIFA. Questa, se le ritiene meritevoli di attenzione, le propone all’IFAB. Perché la modifica sia approvata sono necessari i tre quarti dei voti, cioè sei su otto. È evidente perciò che niente avviene senza il benestare della FIFA e di almeno due federazioni britanniche. Soddisfatti? Torniamo allora al titolo. Il cambiamento apparentemente poco significativo, e che invece ha rivoluzionato di più il modo di giocare, e di conseguenza di vedere la gara, riguarda il passaggio al portiere. Fino al 1992 era permesso il cosiddetto “retropassaggio”: si poteva cioè passare il pallone al proprio portiere che lo raccoglieva con le mani. Era naturalmente un modo per perdere tempo e rallentare il gioco. Nel 1992 ciò viene vietato e se il portiere riceve la sfera da un compagno la può toccare solo con i piedi. Fa eccezione la rimessa laterale con la quale si può passare direttamente il pallone tra le braccia del proprio estremo difensore. Ma dal 1997 anche questo è vietato. Quelle poche righe, arrivate dagli austeri scranni londinesi dell’IFAB, hanno in realtà cambiato tutto. Il portiere deve essere bravo coi piedi per iniziare la famigerata costruzione dal basso. A volte tanto bravo da poter rinviare e costruire un assist, proprio come fatto da De Gea per Kean nel 3 a 1 casalingo col Verona. Passare indietro, verso il proprio numero 1 (in senso figurato, perché i portieri ormai hanno sulle spalle qualsiasi numero, quasi sempre a due cifre!), non è un vantaggio ma un azzardo. L’intera fase difensiva deve essere brava tecnicamente a impostare un’azione partendo dalla propria area. Se si vince a pochi minuti dal termine i tre punti ci si devono guadagnare, non ci si può rifugiare tra i caldi guanti del portiere che la palla la tiene in cassaforte. Che c’entra la Fiorentina? Sul regolamento poco, ma sul passaggio al portiere è stata costruita uno dei risultati più memorabili che il Franchi abbia mai visto realizzarsi, una delle partite più belle che la Torre di Maratona abbia visto dai suoi 75 metri di altezza. C’è l’Inter capolista il 12 febbraio 1989, lo stadio è un cantiere per la ristrutturazione di Italia 90, ma è stracolmo. Segnano su rigore dubbio i milanesi, pareggia Baggio, e addirittura il compianto Cucchi fa il 2 a 1 viola. Poi un doppio Serena riporta avanti nerazzurri. Ma non muoiono mai i ragazzi in viola: Borgonovo tocca di quel poco che spiazza Zenga. Sembra che il 3 a 3 vada bene a tutti. C’è all’89° una punizione per l’Inter al limite della propria area. Uno scambio stretto fra difensori, poi Baresi appoggia al proprio “portiere”: “Walter la prende facile di mano” avrà pensato il libero nerazzurro. Ma sul pallone si avventa Borgonovo: scarta il portiere e deposita in rete mandando in archivio un 4-3 secondo solo a Italia-Germania di Mexico ’70. E in paradiso gli increduli tifosi viola

I pali tondi

Fino ai primissimi anni 60 i pali delle porte erano quadrati: vi rendete conto che se fossero rimasti così la storia del calcio sarebbe stata probabilmente diversa? Quante volte il pallone colpisce il montante interno e rotola in rete: magari un palo “spigoloso” avrebbe respinto in campo il pallone. Oppure una traversa la sfera che rimbalza sulla linea avrebbe varcato la stessa

decretando il goal.

Sicuramente le necessità di sicurezza per gli atleti e la disponibilità di nuovi materiali giustificano in pieno il cambiamento, ma, ripetiamo, hanno cambiato la storia di molte partite. In casa viola c’è qualche esempio? Come no, e che esempio!

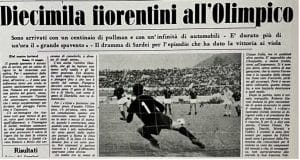

È il 16 maggio 1966. In un Olimpico inondato dal sole (unico) della Roma primaverile si gioca la finale di Coppa Italia: Fiorentina-Catanzaro. Lo Stadio è quello originario, non ci sono i sedili ma ci si siede sui gradini. C’è solo un piccolo tratto di tribuna coperta, ma il fascino è ineguagliabile. È una delle rarissime volte che una squadra di serie B arriva in finale: non siamo in Inghilterra! Per chi tra i viola pensa che la partita sia una formalità, verrà fuori un pomeriggio complicato. Segna Hamrin ma il Catanzaro pareggia e porta la gara ai supplementari. C’è lo spettro dei rigori, ma il rigore arriva per una incredibile ingenuità del difensore Sardei, che d’istinto conosce di mano e poi scoppia in lacrime. La scena dei compagni di squadra ma anche dei viola che cercano di consolarlo, raccontano perfettamente di che calcio si trattasse. Sul dischetto va Mario Bertini, uno specialista: breve rincorsa, piatto destro e portiere spiazzato. Però il pallone colpisce il palo destro, percorre tutta la linea di porta, colpisce ormai senza forza il palo opposto e rotola in rete. Forse con i pali quadrati…

La moviola

Eccoci di fronte al più gattopardesco dei cambiamenti avvenuti nel mondo del pallone. «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» fa dire Tomasi di Lampedusa a Tancredi, protagonista del Gattopardo, capolavoro dello scrittore siciliano. E di grande cambiamento si deve parlare, quando nel 1967 fu introdotto un mezzo tecnologico (usato soprattutto nei montaggi dei film) chiamato appunto moviola.

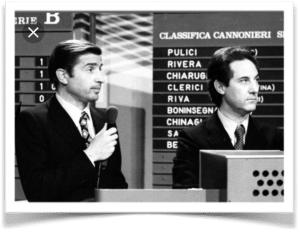

Nel pomeriggio del 22 ottobre si era giocato il derby Milan-Inter. Nerazzurri in vantaggio ma a 12 minuti dal termine Rivera spedisce il pallone sotto la traversa. La sfera rimbalza sul terreno: dentro o fuori la porta? L’arbitro D’Agostini decide per il goal ma dell’episodio si parla per tutto il pomeriggio. Lo si fa anche nelle redazione della Domenica Sportiva, dove il giornalista Carlo Sassi e il tecnico Heron Vtaletti, analizzano l’episodio fotogramma per fotogramma. In uno di questi vedono una piccola nuvola di polvere bianca: perciò non era goal. L’episodio viene proposto all’interno della trasmissione e nasce così l’uso della moviola nel nostro campionato, anche se è solo dall’edizione del 1970 che diventa una “rubrica” fissa e vede come protagonisti lo stesso Carlo Sassi che si alterna con Bruno Pizzul, mentre a manovrare l’aggeggio ci pensa il concentrato e silenzioso Vitaletti.

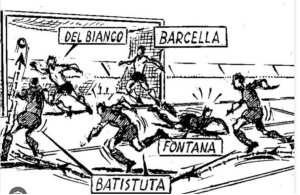

Tra l’altro vale la pena di sottolineare l’enorme sforzo organizzativo perché agli inizia si trattava di sviluppare le pellicole dei filmati che arrivavano dalle varie sedi, e poi isolare gli episodi significativi per analizzarli a poche ore di distanza dal fischio finale delle gare. Nelle intenzioni della sua applicazione al calcio, lo strumento doveva evidenziare anche la bellezza di giocate, gesti tecnici e soprattutto goal. In questo lo strumento aveva un illustre predecessore: i disegni di Carmelo Silva che dagli anni quaranta in poi ha disegnato sui principali quotidiani sportivi e sulle pagine de l’Almanacco del Calcio Panini le azioni e i goal più belli ed importanti.

Ma questi propositi rimasero tali e la moviola divenne sempre più lo strumento per analizzare falli da rigore e fuorigioco, sanzionati o meno. La moviola cambiò radicalmente il modo di discutere tra i tifosi e anche tra giocatori, allenatori e dirigenti, e anche il modo di arbitrare dei direttori di gara. Gli arbitri infatti, sempre più sotto esame, capirono la necessità di essere vicini all’azione, mettendo la propria preparazione atletica tra le priorità. Tuttavia questo cambiamento, apparentemente epocale, fu nella sostanza (e qui è forte il sopra menzionato richiamo al Gattopardo) molto meno significativo. Il motivo è molto semplice: se l’errore dell’arbitro è evidente lo strumento diventa superfluo, ma la maggior parte degli episodi che la moviola analizza sono complicati e controversi. In queste situazioni il vedere e rivedere lentamente e da mille angolazioni l’azione lascia quasi sempre ognuno del proprio parere. Volete due episodi che riguardano le vicende viola? Il 17 febbraio 2010 i viola giocano a Monaco i quarti di finale di Champions. Quando Ovrebo convalidò il goal di Klose, che permise al Bayern di vincere, tutti si accorsero del fuorigioco, ma nessuna moviola cambiò poi il risultato. Ventotto anni prima al vecchio Saint Elia di Cagliari la Fiorentina di De Sisti si gioca lo scudetto con la Juventus che ha gli stessi punti in classifica. E’ ormai celeberrimo l’episodio che vide l’arbitro Mattei annullare il goal di Graziani che poteva valere quantomeno lo spareggio. La moviola analizzò naturalmente l’episodio e i commentatori sottolinearono il fallo di Bertoni, ma ancora oggi l’entità dello stesso rimane controversa. Insomma nessuna tecnologia impedisce lo spazio di interpretazione soggettiva e quindi le discussioni sono destinate a durare in eterno, come dimostra l’introduzione del VAR, che della moviola è una diretta emanazione. Che poi questo sia un male è tutto da dimostrare, perché la discussione è il sale del calcio parlato. Magari per sopportare meglio i (presunti) torti subiti, basterebbe ricordarsi che l’errore è parte fondamentale del gioco, e come un centravanti sbaglia il goal da due metri a porta vuota, un gruppo di arbitri può vedere male episodi che a noi appaiono evidenti.

Sostituzioni

Oggi le panchine sono luoghi affollatissimi, e le sostituzioni sono fatto normale e spesso decisivo nel cambiare il decorso di una gara. Ma naturalmente non è sempre stato così

Fu nel campionato 1965-66 che si rese possibile la sostituzione del portiere. S’introduceva in pratica il ruolo del dodicesimo, da far entrare in campo in caso d’infortunio del portiere titolare. Nel 1968 nasce anche il 13°: diventa, infatti, possibile cambiare un giocatore che si infortuni, giocatore che fino a quella data finiva, se in grado di restare in campo, confinato all’ala destra. E in quella posizione pur menomato, poteva essere decisivo segnando quello che le cronache dell’epoca descrivevano come “il goal dello zoppo”. Negli anni ‘80 arrivano le due sostituzioni. Nel 1994 il numero sale a 3 ma una è vincolata al portiere. Nel 1995 è eliminato il vincolo precedente e la norma recita: sostituzione di non più di 3 giocatori con elenco delle riserve che comprende da un minimo di tre fino al massimo di dodici. E si arriva all’oggi, con la possibilità di sostituire ben 5 giocatori, in pratica mezza squadra. Curioso sapere che se al momento della sostituzione il calciatore si rifiuta di uscire, l’arbitro non ha nessun potere e la gara deve riprendere con gli stessi effettivi.

Ma torniamo all’introduzione del tredicesimo uomo in panchina. Il 29 settembre 1968 si disputa la prima giornata di campionato. A Verona al 46° Vanello sostituisce Bonatti e diventa, nel momento in cui porta in vantaggio gli scaligeri contro il Napoli, la prima “riserva” a segnare un goal nel campionato italiano. E la Fiorentina? La prima sostituzione di un calciatore in campionato avvenne il 27 ottobre 1968. Al Comunale di Firenze si giocava Fiorentina-Milan e Cencetti prese il posto di Bernardo Rogora. Per la cronaca la partita finì zero a zero. È curioso notare come in tutto il campionato le sostituzioni in casa viola furono dodici e in quattro occasioni fu proprio Cencetti a subentrare. In quegli anni generalmente il tredicesimo era un giocatore polivalente, preferibilmente un mediano che sia capace anche di giocare in difesa o come ala tattica. Ben presto le sostituzioni sono permesse anche per motivi tattici e non solo in caso d’infortunio.

Come accennato le partite si possono vincere grazie ai cambi, e dato che abbiamo fatto riferimento ad Altafini non possiamo non citare Anselmo “Spadino” Robbiati. L’esile attaccante ha giocato in viola dalla stagione 93/94 (in serie B) a quella 98/99, ricomparendo brevemente (5 presenze) nella “tragica” stagione 2001/2002. Nella sua esperienza Robbiati detiene un record: segna 12 goal entrando dalla panchina a partita iniziata, e li segna in media dopo 12 minuti dal suo ingresso. Il bilancio di questa specialità: goal determinanti per il risultato: 7 su 12 (4 per la vittoria e 3 per il pareggio); punti procurati 15, goal che sboccano il risultato 4.

Alessandro Coppini – Viola Club Franco Nannotti