LE SETTE COSE CHE HANNO CAMBIATO IL CALCIO

(parte seconda)

Camminando ancora con i piedi a un metro da terra per il 3 a 0 rifilato a “LEI” (cit. Mario Ciuffi), concludiamo l’esame delle sette cose che più di altre hanno cambiato il nostro amato giocattolo.

Ancora una volta è comunque necessario sottolineare un aspetto. Crogiolarsi nell’ “era meglio prima” è strada pericolosa e forse ingiusta. Lo dicevano anche i nostri padri e madri e i nostri nonni e nonne. Perché in buona parte si tratta del rimpianto della gioventù andata, e non della reale consapevolezza che tutto andasse meglio. Anche se in qualche caso potrebbe essere davvero così. Insomma rimpianti per i tempi andati no, nostalgia per alcuni momenti del nostro passato sì. Anche perché gli ormai velocissimi tempi del cambiamento hanno portato indiscutibili facilitazioni pratiche, insomma “il progresso”. Un esempio che riguarda la nostra vita da tifosi. Un esempio che può sembrare marginale, ma che fa capire molto: l’acquisto dei biglietti per lo stadio (oggi “titoli d’ingresso!). Qui sotto una foto degli anni 70: è la coda che si è formata davanti alla Ricevitoria-Bar Fancelli. I Fancelli sono storici tifosi viola, fondatori e conduttori dell’omonimo viola club, ma anche titolari di un Bar dove si poteva giocare al Totocalcio e anche acquistare i biglietti per la partita. Per quelle importanti si formavano delle code abbastanza lunghe, per quella importantissima (indovinate contro chi?) ecco cosa succedeva…

Ora ci si può mettere comodamente davanti ad un computer e fare tutto da casa (se si riesce a entrare nel sito!). Eccolo dunque l’antico dilemma: era più emozionante alzarsi presto al mattino, magari con la pioggia, e stare in coda qualche ora, tornando a poi casa con quello rettangolo di carta che era diventato un trofeo? Oppure è preferibile stare comodi comodi al calduccio e fare tutto da casa? Ognuno risponda come crede, noi andiamo avanti con l’articolo.

La televisione

Niente ha cambiato uno sport come ha fatto la televisione nei confronti del calcio. Questo processo è così lungo e articolato che ne daremo solo qualche cenno, concentrandoci su quello che ha inciso sulla partita strettamente intesa, sul “teatro” nel quale la stessa si svolge, lo stadio, e sul tifoso. È innanzitutto cambiato il modo di vedere la partita perché molti, anzi la maggioranza, la vedono dal salotto di casa, al bar, o al circolo. È cambiato l’arredamento interno dello stadio, perché ci sono telecamere a bordo campo e bordocampisti davanti alle telecamere. Le pubblicità un tempo erano situate sulla sommità delle gradinate, per poter essere viste dagli spettatori, da chi restava fuori dallo stadio, e da chi, leggendo i giornali, vedeva le (rare) foto della partita. Poi le stesse sono state posizionate lungo il perimetro del campo, per poter essere inquadrate durante le riprese televisive.

E poi, soprattutto, con le televisioni a pagamento e i relativi diritti di trasmissione delle partite in diretta, venduti dalla Lega Calcio, cominciano a circolare somme di denaro enormi, come enormi diventano prezzi ed ingaggi dei calciatori.

Nel 1991 nasce TELE+, che si concentra sul calcio nel 1993. In seguito nasce un’altra piattaforma dedicata al calcio denominata STREAM, finché nel 2003 SKY assorbe le due emittenti e si prende il monopolio. Ma torniamo all’inizio, alle prime trasmissioni delle partite in diretta con modalità criptata, che richiede cioè, per essere vista, di uno specifico apparecchio in grado di “decriptare” il segnale, il “decoder”. Non nascondo all’inizio che la possibilità di vedere la diretta delle partite della propria squadra, esercitava un certo fascino, e la consegna per posta dello strumento indispensabile per poterle vedere, il mitico “decoder”, la si aspettava con ansia.

Il primo abbonamento a TELE+1 (che trasmetteva solo calcio) costava 37 euro al mese, corrispondenti a circa 38 euro attuali: ognuno può fare le proprie valutazioni rispetto ai costi attuali. All’inizio la trasmissione riguardava un anticipo della serie B il sabato sera, e un posticipo di serie A, la domenica alle 20 e 30. Come già accennato, e come facilmente intuibile, i diritti per la trasmissione delle partite prevedevano una cifra versata dall’emittente alla Lega Calcio. Per dare un’idea dell’ordine di grandezza, per il triennio 1993-1996 furono versati 571 miliardi, divisi poi (in modo ovviamente differente) tra le varie società di A e B. Queste enorme cifre a disposizione delle società fecero lievitare a dismisura il costo dei giocatori e conseguentemente i loro ingaggi. Facciamo degli esempi. Nel 1975 Savoldi passa (non senza suscitare scandalo) dal Bologna al Napoli per 1,2 miliardi di lire. C’è ancora la TV in bianco e nero, perché in Italia il colore arriva nel 1977. Nel 1990 Baggio si trasferisce dalla Fiorentina alla Juve (ferita mai rimarginata!) per 8 miliardi. Nel 1999 alla Lazio acquistare Vieri dal Parma costa 32,1 miliardi. Nel 2009 in piena dittatura televisiva, Kakà passa dal Milan al Real Madrid per 56 milioni di euro. Le conseguenze di questa folle corsa sono note a tutti.

Ma la Fiorentina ha qualcosa a che fare con il binomio calcio-televisione? Ragazzi, non scherzate!!! Qui è sempre passata la storia! In questo caso la preistoria…Come già raccontato in un precedente numero di questa rivista, la prima partita di serie A ad essere trasmessa dalla RAI su tutto il territorio nazionale, vide protagonista la Fiorentina che avrebbe vinto il suo primo scudetto. Il Vomero, stadio del Napoli, era stato squalificato per intemperanze dei tifosi partenopei. Il 31 dicembre 1955 (avete letto bene: l’ultimo dell’anno!) Napoli e Fiorentina si scontrarono sul neutro di Roma, Vittoria viola per 4 a 2 con doppiette di Montuori e Virgili. Ci fu molto interesse per questa diretta, vista (naturalmente in bianco e nero) da quei fortunati che avevano già la televisione. Poi venne Sky….

Gli orari delle partite

La vera rivoluzione copernicana del mondo del calcio non è strettamente tecnica, né tattica, né atletica e neppure regolamentare. Ad uccidere definitivamente il calcio come lo conoscevamo e come ci piaceva, è stato il cambio degli orari delle partite. Prima, come è arcinoto, le squadre scendevano in campo tutte la domenica pomeriggio. Era un rito che, in quel giorno, veniva secondo solamente (non sempre e non per tutti) a quello della messa. Tutto il fine settimana del tifoso ruotava intorno ai novanta minuti domenicali, compresa la schedina del sabato sera. L’orario canonico erano le 15, con due sole variazioni, che non scalfivano tuttavia il contemporaneo svolgimento delle gare: in pieno inverno, con la durata della luce ridotta, si iniziava alle 14,30 mentre nelle ultime giornate (per evitare le ore più calde) il calcio di inizio era previsto alle 16. Le cosiddette Tv a pagamento, entrando nel mondo del calcio, hanno fatto un ragionamento molto semplice “Vi diamo i soldi (una montagna) e allora decidiamo tutto noi. Se giocate tutti alla stessa ora chi va allo stadio non può vedere nemmeno una partita, e chi guarda quella della propria squadra può vedere solo quella: ora vi sistemiamo per le feste!”. Anche se poi ci hanno sistemato soprattutto per i giorni feriali! Da quel momento è iniziato un frammentarsi del calendario e degli orari, che ha portato al cosiddetto “calcio spezzatino” (termine improprio: lo spezzatino se ben cucinato è buonissimo!). Il primo cambiamento è stato il posticipo: la partita più importante si gioca alle 20.30. Con lungimiranza e sensibilità sorprendente (quasi a sfiorare la delicatezza), nei confronti di chi va allo stadio questo orario, inizialmente previsto solo per le prime giornate, è stato poi confermato anche a dicembre, gennaio e febbraio, mesi nei quali notoriamente (soprattutto in città come Milano, Torino, Genova, Bologna, Verona, Ferrara) il clima è mite, e allo stadio si va in maglietta. È stato il primo segnale del fatto che dei tifosi che la partita la vanno a vedere dal vivo, non importa niente a nessuno. “Piatto ricco mi ci ficco” dice il proverbio! E così “l’avida televisione che comanda il pallone” sposta altre partite: un anticipo anche al sabato sera, stessa ora naturalmente: “Andate a frescheggiare bischeracci!”. Ma il marketing non sta mai fermo: “Un altro anticipo: sabato alle 18! Come? Non vi va bene? Allora noi non giochiamo più… e portiamo via il pallone!”. E allora tutti accettano (anzi subiscono) anche il sabato alle 18. Rieccolo il marketing “Se hanno digerito le sei del sabato perché non giocare anche alle sei di domenica?” Detto fatto! Ormai le varie possibilità sembrano essere esaurite. Ma questo lo può pensare una persona normale, ma un genio della persuasione occulta non si ferma di certo: “Che fate a mezzogiorno e mezzo della domenica? come dite? State per andare a godervi il pranzo in famiglia? Mica avete per caso la televisione in sala da pranzo? Si? Allora beccatevi il lunch time match!!!”. Ora, come già detto qualche numero fa, di tutte le cose che hanno fatto imbestialire chi scrive, l’anticipo alle 12 e 30 di domenica è quella che lo ha fatto più di tutte. E poi quel termine assurdo “lunch time match”, come se una paroluccia inglese rendesse più digeribile quello che digeribile non lo sarà mai. E quei disgraziati che vanno allo stadio? Pranzano alle 11? Pranzano alle 15? Digiunano? Il guru delle televisioni vi risponderebbe, canzonandovi imitando il vostro dialetto fiorentino: “Ma icche glielà ordinato i’ dottore?”. Con lo scempio delle 12 e 30 sembrava che fossimo arrivati al massimo. Ma è andata invece come il traffico al rientro delle ferie estive: ci sembra ogni volta peggio, ma crediamo anche che l’anno dopo che vada ancora peggio sia impossibile. E invece… E allora ecco che sbuca la partita del sabato pomeriggio (inflessibili gli executive manager di SKY) e poi (finalmente, non s’aspettava altro!) quella del lunedì sera.

Che naturalmente si chiamerà “Monday night match” … Ora finalmente, chi ci vuol davvero bene, ha preparato un palinsesto che ci permette di vedere un sacco di partite: sabato alle 15 poi alle 18, domenica alle 12 e 30, domenica alle 15, domenica alle 18, domenica alle 20,30, lunedì alle 20,45: sette partite su otto: roba da urlo. Da urlo sì ma di disperazione! Perché questo spezzettare giorni e orari ha ucciso gran parte della ritualità, senza la quale il calcio è un prodotto, e i tifosi sono clienti. Intanto, anche conciliare le partite con gli impegni della vita “non calcistica” è diventato impossibile. Anche perché i premi Nobel della programmazione televisiva, sono costretti dal calendario internazionale a comunicare anticipi e posticipi poche settimane prima degli stessi. Prima con una piccola guida tascabile la stagione e il regolare succedersi delle partite era letteralmente a portata di mano, ora dire di sì ad un invito per una cresima, un matrimonio o per un compleanno, programmare un week-end o l’impianto di una protesi d’anca è diventato praticamente impossibile. È sparito anche il Totocalcio con la liturgia della schedina, e hanno perso in modo irreparabile fascino trasmissioni cult come “Novantesimo minuto” e “Tutto il calcio minuto per minuto”, che secondo i geni del tubo catodico (anzi pardon termine antiquato: dello schermo al plasma!) dovrebbe iniziare alle 15 del sabato e terminare alle 23 del lunedì: “Rob de matt!” direbbe “Gioann” Brera fu Carlo. Le trasferte sono difficilissime da fare, a meno che non si voglia tornare all’alba. E anche quando ci si va è quasi impossibile realizzare quello che è uno dei motivi più divertenti e socializzanti: una piccola visita alla città e un grande pranzo di cucina tipica. Le partite casalinghe sono altrettanto difficili da seguire. E soprattutto è stato cancellato il rituale della domenica mattina: colazione al bar, lettura dei giornali sportivi unti dell’olio dei bomboloni, previsioni sull’esito della gara col barista e gli altri avventori, vassoio di paste e lieve anticipo del pranzo, vestizione elaborata e scaramantica, e via verso lo stadio. Tutto evaporato, disintegrato, liquefatto! Certo che dopo questa megalamentela, i lettori potrebbero anche dire. “Se non vi piace più perché continuate a seguirlo questo “calcio moderno”?”. Purtroppo (o per fortuna) perché è una passione, e come tutte le passioni vere è difficile a morire. Anche se ci stanno provando in tutti i modi!

I numeri sulle maglie

Com’erano belli i numeri dall’1 all’11! E com’era facile capire in che ruolo giocasse chi l’indossava. Come già detto nell’articolo sulle maglie della Fiorentina pubblicato qualche numero fa, dalla stagione 1995-96, sul retro della divisa compare il nome del calciatore, che la personalizza con un numero da lui scelto. In passato c’era stata in Europa una unica vera e celebre personalizzazione: la n° 14 che Johan Cruyff indossava quando scendeva in campo con l’Ajax o con la grande Olanda. Il vero obbiettivo della personalizzazione sulle maglie è stato quello di renderle oggetto vendibile, incrementando perciò le entrate delle società. Non si tenne conto che in questo modo si è svuotata in gran parte la maglia del suo valore come simbolo della squadra. Fino ad allora la casacca aveva colore e simbolo, che identificavano città e società. Gli “anonimi” numeri da 1 a 11 dicevano a tutti: “Qui dentro c’è un terzino, un mediano, un centravanti. Potete anche innamorarvene, ma in realtà non importa chi è. L’importante è che lotti e onori la maglia che indossa: lui passerà, lei no!” Con nome e numero si ribalta il concetto, è il calciatore che parla: “Sono Luca Toni, lo potete leggere sulla mia schiena. Ho il numero 30, anche se faccio il centravanti. Indosso la maglia viola, con questa vincerò anche la Scarpa d’oro. Ma poi vestirò altri colori e sempre ci sarà scritto “Toni” e il numero sarà il 30: sono io che conto…”. Da quel fatidico 1995 si sono viste sulle schiene dei calciatori le cose più assurde o ironiche, in ambedue i casi non si sa quanto volute. D’altra parte c’è massima libertà da parte delle cosiddette autorità competenti, perché il regolamento FIGC, al comma 5 dell’Articolo 3 stabilisce che i numeri debbano essere compresi tra 1 e 99. E allora divertiamoci! Nel 1997 arriva all’Inter Ronaldo, e si prende la numero nove fino ad allora di Zamorano. Il cileno non fa una piega e si fa applicare sulla maglia il 18: ma fra le due cifre fa apporre un piccolo segno più: 1+8? Fa 9 naturalmente! Nel campionato 1999-2000, nel Perugia, esordisce un giovane centrocampista, Fabio Gatti. Scegliendo il 44 la sua schiena recita grosso modo “quarantaquattro gatti”!

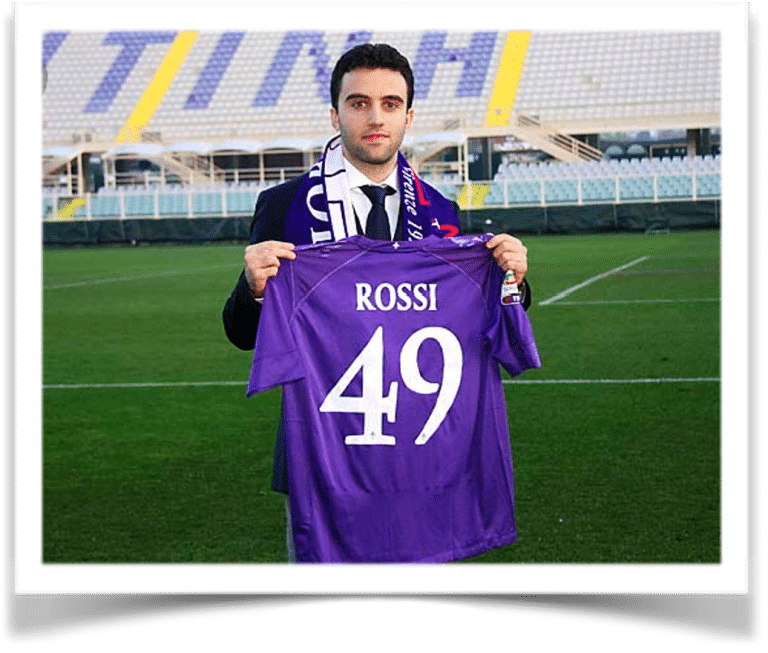

Calembour simile lo fa il portoghese Nani, che una volta approdato alla Lazio prende il 7: manca solo Biancaneve! In genere però i calciatori scelgono il numero per motivi molto personali. Due esempi che riguardano la recente storia viola: Mohamed Salah scelse la maglia numero 74 per commemorare l’anniversario della strage di Port Said, quando 74 persone persero la vita a causa dei violentissimi scontri scoppiati nello stadio. E pur guardando al passato, veniamo in qualche modo all’attualità, dato che il 22 marzo si è svolto il “Pepito day” l’addio al calcio del campione autore, tra l’altro, della indimenticabile tripletta nello storico 4 a 2 alla Juve del 2013. Proprio Giuseppe Rossi ha scelto, anche durante la sua avventura viola, il numero 49 in quanto per lui ha un significato importante: è l’anno di nascita di suo padre morto purtroppo nel 2010.

Comunque sia i nuovi numeri sulla maglia hanno tolto un altro piccolo pezzo della poesia del calcio. Quando, fra ragazzini, ci si diceva la formazione del secondo scudetto e si iniziava recitando la melodica cantilena “Superchi, Rogora, Mancin…” ci si immaginavano subito una bella maglia grigia col numero uno, e due splendide casacche viola col numero 2 e col numero 3: mala tempora currunt!

Alessandro Coppini – Viola Club Franco Nannotti