Il gioco del calcio, come del resto tutti gli altri sport e in fondo ogni attività umana, è un continuo divenire e noi che lo abbiamo vissuto giocandolo e vedendolo giocare più o meno da quando la metà del secolo scorso era appena trascorsa possiamo ben testimoniarlo.

Niente è più come allora quando, ancora prima che i nostri passi diventassero sicuri, ci siamo protesi verso qualsiasi oggetto dalla parvenza sferica rotolasse per terra per calciarlo: caratteristiche ed interpretazione dei ruoli che ne hanno mutato finanche la denominazione (sempre più raro sentir nominare i termini di terzino, stopper, libero o mezz’ala) introducendo un nuovo lessico (esterno alto e basso, braccetto, centrale, vertice di centrocampo alto e basso), armamentari tecnici e tattici utilizzati (spesso a sproposito) dagli allenatori, strutture degli staff tecnici arricchiti (?) da nuove figure che sessant’anni fa nessuno avrebbe potuto immaginare (pensiamo al team manager o al match analist), composizione delle rose (nella maggior parte dei casi pletoriche) che arrivano talora ad offrire la possibilità di schierare tre formazioni tutte diverse in ogni ruolo, organizzazione e quindi organigramma della squadra e della società.

E’ un processo che ha avuto un’accelerazione negli ultimi venti/venticinque anni, imposto dal modello di calcio che si è ormai affermato, dove il business da perseguire a tutti i costi è diventato il vero motore, e di qui la strabordante enfasi con la quale il calcio giocato e non è raccontato, l’invenzione di nuove competizioni moltiplicatrici di partite sia per i club che per le squadre nazionali tanto da saturare il calendario, le modifiche regolamentari tutte volte alla spettacolarizzazione dell’evento (dalla regola del passaggio al portiere, alle nuove fattispecie di irregolarità con relative draconiane sanzioni che penalizzano l’uscita del portiere e più in generale la difesa, con i giocatori oggi chiamati difendenti dagli esegeti del Var costretti a posture da omini del calcino, al crescente numero di sostituzioni dei giocatori di movimento, all’extra time sempre più copiosamente concesso fino, spesso ci viene da pensare, allo stesso Var utilizzato non come mezzo di trasparenza a supporto dell’arbitro di campo per dirimere le poche situazioni effettivamente controverse che in genere si verificano nel corso di una partita ma come fattore che genera suspence e quindi anche qui di spettacolo.

Di quanto sopra l’immagine delle affollatissime panchine di oggi costituisce la rappresentazione plastica: panchine che non finiscono più, indistinte, dove fatichi a riconoscere gli stessi tuoi calciatori a disposizione (oggi possono sedere in panchina sino a quindici calciatori della rosa), per non parlare poi dei membri dello staff di cui normalmente si ignorano funzione ed identità.

E riandando alle stesse panchine di quel calcio cui, inguaribili nostalgici, siamo sempre affezionati, panchine semivuote sulle quali sedevano soltanto l’allenatore, il dirigente accompagnatore, massimo tre/quattro giocatori della ben più esigua rosa di allora, il medico sociale ed il massaggiatore (unico in tuta oltre ai calciatori o meglio in tony come allora si diceva a Firenze nonché termine meno tecnico e quindi più aderente allo spirito di quel calcio), chiunque questi fosse immancabilmente con l’asciugamano al collo ed il secchio con l’acqua sempre a portata di mano, ci piace qui ricordare una figura che per il ruolo ricoperto è sempre rimasta marginale alla squadra, sovente misconosciuta anche per la vocazione ad un silenzioso servizio da parte dei suoi interpreti, tutto ciò nonostante abbia attraversato un buon trentennio del nostro calcio, si può dire dal 1965 a 1995 quando in particolare fu introdotta la numerazione fissa sulle maglie dei calciatori e più in generale erano già da tempo divenute più numerose le rose: la figura del portiere di riserva o dodicesimo, come anche era chiamata appunto sino a quando, nel 1995, ogni giocatore della prima squadra ebbe un proprio numero sulla maglia a prescindere dal ruolo.

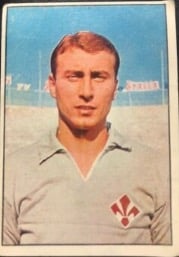

Nel campionato 1965-66, su indicazione dell’International Board, anche nella serie A italiana viene dunque introdotta la possibilità di impiegare un secondo portiere in caso di infortunio del titolare o di sua espulsione, evenienza allora ben più rara rispetto ad oggi per le modifiche regolamentari di cui si è detto, ed il fiorentino Alfredo Paolicchi, classe 1938, è il primo numero dodici della storia della Fiorentina a scendere in campo quando all’11 del primo tempo di Bologna- Fiorentina – 10^ del girone di andata – subentra all’infortunato Albertosi con la Fiorentina già sotto di un gol ad opera di Nielsen.

La partita dall’andamento altalenante finirà 3 a 2 per i felsinei con i gol di Bulgarelli e Pascutti in zona Cesarini dopo che una doppietta di Brugnera aveva momentaneamente portato la Fiorentina in vantaggio.

Saranno appena due in quel campionato le apparizioni di Paolicchi, ceduto l’anno successivo all’Atalanta dove disputerà come riserva di Zaccaria Cometti un solo campionato (4 presenze) per poi scendere di categoria finendo la carriera alla Colligiana.

E’ interessante fare un passo indietro, agli anni immediatamente precedenti il campionato in cui fu introdotta la sostituzione del portiere, perché proprio nella Fiorentina si prefigura una situazione che in qualche modo anticipa l’attualità: dal 1958, anno in cui Riccardo Toros riserva di Giuliano Sarti lascia Firenze dopo tre anni e dopo aver giocato proprio nella stagione del primo scudetto ben 9 gare subendo soltanto 4 reti, al 1963 e dunque per ben cinque campionati, coesistono nella rosa della Fiorentina due grandi portieri: lo sperimentato Giuliano Sarti, che nel ’63 sarà ceduto all’Inter di Moratti ed Herrera dove si coprirà di trofei e di soldi, ed il più giovane ed emergente Enrico Albertosi, destinato ad una straordinaria carriera anche per longevità che lo innalzerà tra i grandi di tutti i tempi.

Ricky, in un calcio che a differenza di quello odierno non offriva grandi possibilità al secondo, riesce a rimanere per ben cinque anni all’ombra di Sarti collezionando soltanto 30 presenze in serie A, e questo nonostante il suo esordio in Nazionale maggiore, è tra l’altro nei 22 dell’infausto mondiale cileno pur non essendo mai impiegato nelle tre partite disputate, mondiale nel quale è titolare proprio quel Lorenzo Buffon che paradossalmente la stagione successiva sarà a sua volta riserva dello stesso Albertosi nel suo primo campionato da titolare nella Fiorentina.

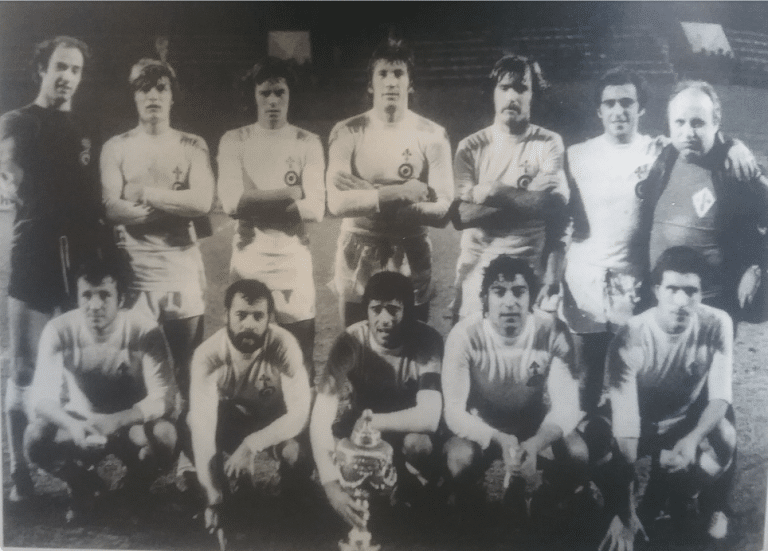

E’ comunque protagonista nella vittoria della Coppa delle Coppe del 1961, primo trofeo internazionale vinto da una squadra italiana, quando nel maggio del 1961, non ancora ventiduenne, l’allenatore Nandor Hidegkuti lo impiega in entrambe le vittoriose finali contro i Rangers di Glasgow.

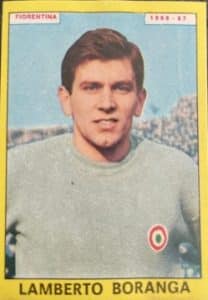

Ma riprendendo il filo del racconto dei nostri dodicesimi da dove la doverosa digressione l’aveva interrotto, ci imbattiamo in un personaggio assolutamente fuori dallo stereotipo un po’ sbiadito del secondo portiere di quell’epoca: è il folignate Lamberto Boranga, classe 1942 che veste la maglia della Fiorentina come riserva di Albertosi nella sola stagione 1966-67 riuscendo tuttavia a mettere insieme 6 presenze nelle quali subisce 8 reti.

Nonostante quella in maglia viola sia una breve parentesi della sua lunga carriera, militerà poi soprattutto in squadre di provincia come Reggiana, Brescia, Cesena, Varese, Parma, a Firenze lascia sicuramento il segno per il suo stile spericolato e guasconesco ma soprattutto per la sua personalità fuori dal campo che lo porterà tra l’altro a conseguire due lauree, in biologia e in medicina.

E di lui anche nel dopo carriera si è un po’ sempre parlato, prima per i suoi numerosi successi e primati, anche a livello mondiale, nelle categorie master di atletica leggera, ancora oggi, ultraottantenne, come portiere tesserato della Trevana squadra della 1^ categoria umbra.

Nel successivo lungo periodo (1968-1986) segnato dal dominio di due portieri che sono e resteranno nella storia della Fiorentina, Franco Superchi e Giovanni Galli, il ruolo di riserva è generalmente ricoperto da personaggi che per qualità tecniche ma soprattutto per personalità risultano pienamente idonei ad un ruolo secondario e sostanzialmente anonimo, che non dà spazio e modo di coltivare altre ambizioni che non siano partecipare da comparse alle vicende della squadra.

Il campionato è a sedici squadre, solo trenta partite, c’è sì la Coppa Italia ma le partecipazioni alle competizioni europee, comunque dotate di formule con turni ad eliminazione diretta che comportano meno gare rispetto ad oggi, per la Fiorentina sono intermittenti.

La gerarchia tra titolare e riserva è rigida, e per il secondo, esclusa qualsiasi possibilità di concorrenza sul piano tecnico, le opportunità si limitano ai casi di infortunio o a quelli ancor più rari di squalifica del titolare, anche perché allora non era ancora invalsa quella che poi è diventata quasi una prassi ovvero dare spazio alla riserva almeno nelle rare partite delle competizioni extra campionato quasi a titolo risarcitorio per l’ingrato ruolo ricoperto.

Quanto sopra è confermato dalle statistiche che riguardano questi “specialisti” del ruolo che ricordiamo secondo cronologia:

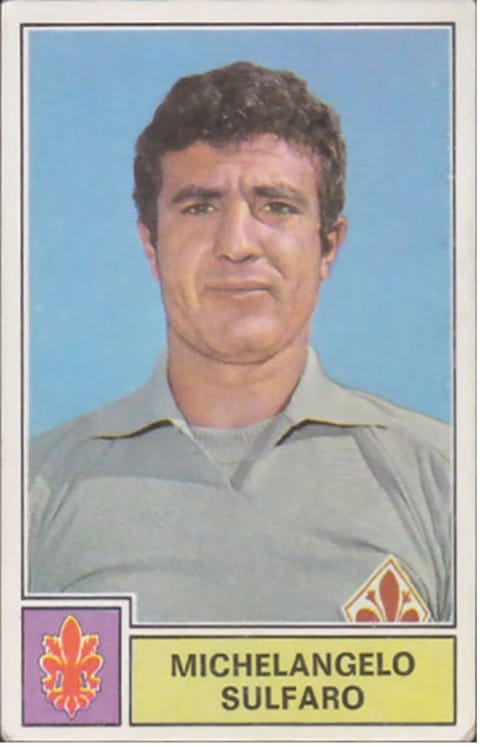

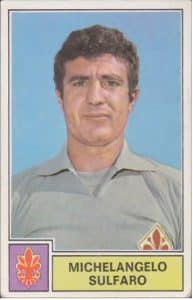

il messinese classe’46 Michelangelo Sulfaro, a Firenze nella sola stagione 1971-72 a far da secondo a Superchi senza mai scendere in campo per poi passare alla Roma sempre numero dodici dietro al titolare Alberto Ginulfi e quindi al Lanerossi Vicenza secondo di Attilio Bardin; nel campionato 1973-74 accade che giochi da titolare le ultime partite contribuendo alla salvezza del Lanerossi assurgendo a protagonista nella memorabile vittoria per 2 a 1 sul Milan a San Siro quando addirittura para un rigore a Gianni Rivera.

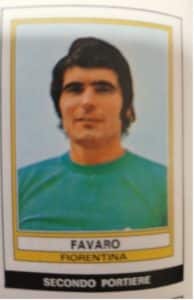

Il veneto Nevio Favaro, classe ’48, sicuramente il più dodicesimo dei dodicesimi che abbiano vestito la maglia viola, con 234 panchine in serie A che lo pongono nella top ten di sempre dietro a secondi del calibro di Di Fusco, Bodini, Copparoni, Nuciari. A Firenze siede in panchina dal ’71 al ’74, il titolare è Superchi che gli lascia solo un’occasione per entrare campo nel campionato 1973-74 e subire un gol.

Si trasferisce poi al Napoli dove conferma la sua vocazione di portiere panchinaro collezionando in quattro stagioni solo 6 presenze, e dopo una parentesi di due anni in serie C1 alla Salernitana nei quali trova ovviamente più spazio mettendo a referto 35 presenze ed incrociando il giovane Walter Zenga in prestito dalla primavera dell’Inter, viene tesserato dal Genoa dove fa le tempie grigie in rosa sino al 1987, quando si ritira trentanovenne dal calcio, nel suo caso più guardato che giocato, sempre come secondo di Silvano Martina prima e di Attilio Cervone poi con sole 16 presenze e 16 gol subiti.

Il calabrese classe ’54 Giuseppe Pellicanò, prodotto del vivaio viola che, dopo alcune stagioni in serie minori a Montecatini e ad Empoli, ricopre il ruolo in due periodi diversi, nel biennio 1979-81, quando è il secondo del sempre presente Giovanni Galli che non gli concede nemmeno una presenza, e successivamente, dopo aver vestito le maglie di Arezzo e Bari dove solo nel campionato 1985-86 riesce ad esordire in serie A, nel biennio 1988-90 secondo di Marco Landucci.

Nel primo dei due campionati, per un infortunio al titolare Landucci, gioca continuativamente per 11 partite con un buon rendimento (subisce 8 reti), ma un infortunio occorsogli in Lazio Fiorentina 12^ di ritorno lo costringe a cedere la porta a Marco Landucci e a rientrare per sempre nei ranghi; chiuderà la carriera ancora nell’Arezzo tra i dilettanti a seguito del fallimento della società.

Il marchigiano classe ’59 Mario Paradisi, anch’egli proveniente dalle giovanili; si alterna con Pietro Gedeone Carmignani come secondo di Giovanni Galli nel campionato 1978-79, scendendo in campo una sola volta, e poi nel biennio 1981-83, ancora una sola presenza nel campionato 1981-82 quello dello scudetto rubato.

Liberatosi dell’etichetta di numero dodici, la sua sarà poi un’onestissima carriera, titolare in serie A nell’Avellino e soprattutto nel Como per chiudere la carriera in serie C prima al Catania e poi al Carpi.

Tra gli “specialisti” del ruolo è da ricordare ancora un altro marchigiano, il classe ’52 Giancarlo Alessandrelli che senza mai scendere in campo è il secondo di Giovanni Galli nel memorabile e sfortunato campionato 1983-84; come dodicesimo si era già distinto nel quadriennio 1975-79 alla Juventus con una sola presenza e tre gol incassati, chiuso dall’inossidabile Dino Zoff.

Per completare la panoramica su quei trent’anni di serie A nei quali nella prima nota presentata all’arbitro il calciatore in elenco contrassegnato dal numero dodici era immancabilmente un portiere, ai nomi che abbiamo sopra ricordato si alternano altre due figure di secondo: il giovane talora predestinato e quasi sempre proveniente dal vivaio pronto a spiccare il volo e a prendere il posto di un titolare declinante o programmaticamente di passaggio ed il vecchio con alle spalle anche trascorsi da protagonista che accetta un ruolo di comprimario pur di chiudere in tranquillità la carriera in un club importante e magari in una bella città.

Procedendo per cronologia, alla prima figura di secondo che abbiamo sopra tratteggiato appartengono senz’altro Franco Superchi, riserva di Albertosi nel campionato 1967-68 dove totalizza 7 presenze con quattro gol subiti; il compianto Massimo Mattolini, riserva dello stesso Franco Superchi nel campionato 1974-75 nel quale scende in campo 6 volte senza subire gol, e nel campionato successivo con 3 presenze e 5 gol subiti per poi essere promosso titolare da Carletto Mazzone; Giovanni Galli, autentico predestinato, che appena alla quinta di andata subentra per non uscire più a Gedeone Carmignani a Torino contro la Juve dopo un disastroso primo tempo; il lucchese Marco Landucci che nelle stagioni 1982-83 e 1983-84 si alterna il primo anno a Mario Paradisi il secondo a Giancarlo Alessandrelli come secondo di Giovanni Galli, senza tuttavia collezionare presenze. Dopo una parentesi di due anni nella Rondinella e nel Parma torna a Firenze nel 1986, promosso titolare da Bersellini al posto di Giovanni Galli, nel frattempo ceduto al Milan di Berlusconi. Giocherà titolare per quattro campionati per cedere il passo nella stagione 1990-91 a Gianmatteo Mareggini, anch’egli proveniente dalla primavera viola che, pur copertosi di gloria nella storica Fiorentina-Juventus dell’aprile 1991 nella quale para il rigore che il Divin Codino si rifiuta di calciare, non avrà poi fortuna come primo portiere indiscusso, alternandosi nelle stagioni successive, compreso quella del ‘92-93 conclusasi con la clamorosa retrocessione, al viareggino classe ’57 Alessandro Mannini.

All’altra figura di dodicesimo, quella del portiere a fine carriera, si possono ricondurre senz’altro il pistoiese classe ’39 Claudio Bandoni, riserva di Superchi nel triennio 1968-71 (15 presenze e 18 gol subiti); il romano classe ’41 Alberto Ginulfi, che nella stagione 1976-77 è riserva del giovane Massimo Mattolini, scendendo in campo in un’unica occasione; il romagnolo classe ’50 Paolo Conti, il numero dodici viola dai più luminosi trascorsi quale titolare nella Roma per numerosi campionati e con sette presenze in Nazionale maggiore, secondo di Dino Zoff anche ai mondiali del ’78 in Argentina; nei quattro anni passati a Firenze dal 1984 al 1988 fa da riserva prima a Giovanni Galli poi a Marco Landucci, infilando i guanti soltanto in due occasioni nelle quali subisce un gol; ed infine il già nominato Alessandro Mannini che pur secondo di Gianmatteo Mareggini trova ugualmente spazio soprattutto nel disgraziato campionato 1992-93 nel quale è titolare in una quindicina di partite subendo (sigh!) 28 gol.

Siamo così arrivati al tempo di un altro dei grandi che hanno difeso la porta della Fiorentina, il padovano Francesco Toldo, classe ’71, ingaggiato nel ’93 per il campionato di serie B, la squadra affidata al giovane Claudio Ranieri.

Francesco è tesserato insieme al maremmano Cristiano Scalabrelli, classe ’70, ugualmente accreditato tra i migliori prospetti nel ruolo, entrambi reduci da ottimi campionati in serie C1, Toldo nel Ravenna Scalabrelli nel Giarre. I criteri con i quali vengono operate le scelte tecniche per il ruolo stanno cambiando e la società evidentemente decide di puntare su due giovani portieri sulla carta potenzialmente in competizione; da subito tuttavia Toldo dimostra la sua superiorità e già nella prima stagione in serie B si afferma come titolare indiscusso relegando Scalabrelli al ruolo di secondo.

Nel campionato 1995-96, oltre alle tre sostituzioni senza distinzione di ruoli, è dunque introdotta la numerazione fissa sulle maglie, ciascun giocatore a prescindere dal ruolo e che sia titolare o meno ha il proprio numero e la già sbiadita figura del dodicesimo uomo viene cancellata: la lista dei tesserati da impiegare per il campionato che all’inizio della stagione le società depositano, negli anni sempre più ampliate, comprendono ora tre o addirittura quattro portieri ed il quarto non sempre aggregato dalla primavera, costituenti un gruppo quasi a sé stante, le gerarchie tra l’uno e l’altro molto sfumate e talora saltate per la compresenza di portieri dello stesso valore non infrequentemente causa di infinite diatribe sul loro impiego, con un pool di allenatori e preparatori dedicato, la tradizionale numerazione sulle maglie dimenticata compreso la numero 1, una volta ad esclusivo appannaggio del titolare, perché poi fuori dalle chiacchiere esiste sempre un titolare ed un secondo: basti pensare alla 77 indossata da Gigi Buffon prima nel Parma e poi anche nella Juventus e, per restare all’attualità, ai portieri della Fiorentina di oggi con De Gea con il 43, Martinelli col 30 e Lezzerini, terzo nella gerarchia, col n. 1.

Ma a noi, come già sapete nostalgici del calcio che fu, il pensiero del portiere di riserva o del secondo che dir si voglia ci porta necessariamente a quei numeri dodici, e piuttosto a quelli quasi dimenticati, come intrusi in un evento non loro le rare volte che si sono trovati a difendere la porta, mai per una scelta ma per un accidente occorso al titolare, che hanno i volti dei Michelangelo Sulfaro, dei Nevio Favaro, dei Giuseppe Pellicanò, seduti sulle scabre panchine di quei tempi, è ancora inverno e fa freddo ed il respiro si fa nuvola, sopra il tony indossano anche un soprabito (può essere un loden), una coperta sulle ginocchia condivisa col vicino ed il berretto di lana col pompon calcato sulla testa, gli occhi fissi sulla partita e l’orecchio al transistor per informare prontamente panchina e compagni dei risultati sugli altri campi, quante volte decisivi per le sorti della squadra.

Marco Pieri – Viola Club Franco Nannotti

- Le foto a corredo del presente articolo sono tratte dai fascicoli anastatici degli Album Calciatori Panini 1961-1994 pubblicati dal quotidiano L’Unità.