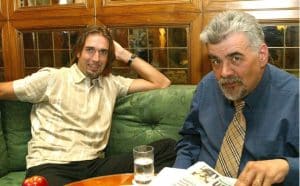

Sono trascorsi già 5 anni da quando il grande Ciccio, amico fraterno e grandissimo giornalista sportivo, anima della Fiorentina e dei tifosi, ci ha lasciato. Un vuoto incolmabile che ancora non riusciamo a riempire.

Lo ricordiamo con questo articolo scritto dal figlio Edoardo (che ringraziamo), pubblicato proprio il giorno della sua scomparsa. Siamo certi che da lassù Ciccio ci sorriderà …

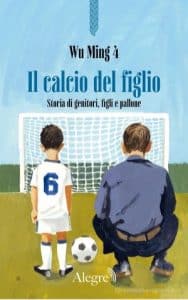

SUGLI SPALTI DEL CALCIO GIOVANILE CON WU MING 4

di Edoardo Rialti pubblicato sabato, 5 Aprile 2025

Le fattorie, le famiglie e le comunità sono forme d’arte come le poesie, i dipinti e le sinfonie.

Wendell Berry

Cieco e vagabondo, patrono di tutti gli scrittori autentici che verranno e le loro magagne, Omero li aveva già visti, come tanto della nostra esperienza perenne su questa terra – del resto, molto è migliorato da lui a oggi, ma non la poesia, notava Leopardi. Sedevano – gli Anziani – presso le porte Scee: /per la vecchiaia avevano smesso la guerra, ma parlatori/nobili erano, simili alle cicale, che in mezzo al bosco/stando sopra una pianta mandano voce fiorita:/cosí sedevano i capi dei Troiani presso la torre. Uomini più vecchi che guardano altri più giovani che “giù”, in basso, si affrontano. Una dinamica che a suo modo si traduce in quella ritualizzazione ludica – Huizinga docet – che sono le competizioni – appunto – sportive. Il frinire del chiacchiericcio si alza di tono, la voce e i gesti plateali cercano come di gettare un ponte e partecipare attraverso un corpo “altro”, più giovane, all’azione diretta. Sì, perché in questo paese il calcio è qualcosa che ha molto a che fare con il rapporto ancestrale tra padri e figli maschi. Per migliaia di anni armarsi e partire per la guerra è stato uno dei riti del diventare uomini. Nel ventunesimo secolo, quello spazio è riempito dal calcio, l’unico vero sport di massa italiano nota Wu Ming 4 nel suo Il calcio del figlio (Alegre), “memoir” sull’ esperienza di padre d’un ragazzo che gioca a calcio e al tempo medesimo di responsabile–accompagnatore per quella medesima squadra.

Il complemento di specificazione del titolo è già – almeno nell’opinione di chi scrive – volutamente ambiguo. Il calcio giocato dal figlio o il calcio sferrato dal figlio…a chi? Al padre stesso magari? Del resto, ogni essere umano annuncia così la sua presenza e individualità fin dalla gravidanza – Senti come scalcia, diciamo. Che una simile dinamica, un nodo così antico e scuro, aggrovigliato, sia dolorosamente attuale lo si riscontra anche dall’improvvisa ribalta della retorica occidentale sulle virtù marziali che sarebbero andate perdute e andrebbero recuperate. Gli “Sdraiati” e i “Telemachi” di elzeviristi e lacaniani dovrebbero tramutarsi ancora una volta in altrettanti Achilli e Diomedi o magari riscoprire le estasi totemiche dei berserk che si incitavano prima degli scontri battendosi il petto coperti di pelli d’animale. Non siamo ancora al caldo bagno di sangue salutato con gioia da Papini per la prima guerra mondiale, magari solo per la sua iperbole a tinte futuriste (per inciso, l’interrogativo su che peso abbia l’esercizio della forza e persino dell’aggressività nella nostra società è stato indagato in due testi, uno saggistico e l’altro narrativo, che sarebbe bene recuperare: The demon lover di Robin Morgan e, in chiave fantascientifica, il cyberpunk di un “altro” Morgan, Richard K., Black Man, che quanto all’America degli ultimi sei mesi si legge a sua volta come un trattato di sociologia).

I riferimenti letterari e critici de Il calcio del figlio possono rintracciarsi in autori cari all’autore stesso, dal citato in exergo Anthony Cartwright al Pier Paolo Pasolini delle Lettere luterane o lo Per sport o per amore di Caterina Satta. Nel ripercorrere gli anni come accompagnatore nella piccola società in cui gioca il figlio maggiore – l’erede nella narrazione “riottosamente” epica, laddove figurano anche la consorte e il figlio cadetto – la voce narrante scarta – calcisticamente – quello che Gadda definiva il più infame dei pronomi, l’Ioioio, optando per un Tu che a sua volta non è quello così facile del figlio medesimo – scivolando così nella vecchia precettistica – “Ascolta le parole della mia bocca, trattieni i precetti…” da ammonire o esaltare. Invece la seconda persona singolare è quella del padre medesimo, in una sorta di dialogo interiore in cui fare i conti anzitutto con se stessi. Più in generale la parabola medesima di questa “saga” familiare e locale ha una impostazione uno sguardo deliberatamente obliquo rispetto a quello che ci si aspetterebbe, perché più largo e diverso.

Il rapporto padre figlio non è il centro, emerge e scompare come una testa che sbuchi da un’acqua circostante ed è proprio quell’intorno che conta davvero. La storia di una comunità e di una esperienza condivisa. Quella della squadra nel suo complesso, delle vite dei genitori e parenti, degli allenatori e amministratori. Le luci e le ombre, le ambiguità e i passi di crescita assieme di due tre generazioni in uno spazio delimitato e in una attività specifica che però coinvolge nel suo ritmo e nei suoi linguaggi molte altre, e in un certo senso la vita stessa nel suo complesso. Nella crisi delle grandi realtà aggregative, dai partiti alle confessioni religiose, tutte appartenenze di cui la Rete offre una versione enfiata, dilagante e proprio per questo così facilmente sterile, dove il narcisismo e la vendita del sé si mascherano spesso dall’occupare più spazi possibili, gettare più legacci possibili, e in cui persino i logo e brand che vent’anni fa venivano additati da Naomi Klein come il nuovo grande stadio del capitalismo vengono impugnati e ringraziati perché consentono un qualche megafono alle proprie battaglie politiche e culturali, la rilevanza trionfa sull’autorevolezza e l’aumento esponenziale del potere sulla vita autenticamente esperita.

A questo si contrappone il perdurare comunque e il bisogno – più o meno avvertito consapevolmente – di comunità vitali, appunto, dove si faccia qualcosa insieme, magari tra generazioni diverse rispetto a un mondo dove i ghetti e le separazioni si ispessiscono e la gratuità si affievolisce. Concrete e locali, certamente parziali, perché incarnate in uno spazio tempo di per sé opposto alla velocità astratta che avvelena tanti linguaggi contemporanei, i troppi paradisi già raccontati anche da Walter Siti. La società è intossicata, sentiamo ripetere da ogni angolo e prospettiva in un susseguirsi di echi che rimbalzano addosso. Dalla nostra costante e crescente preoccupazione per la salute, si può capire quanto siamo gravemente malati notava Wendell Berry.

Ciò ha certamente le sue ricadute pure nel “tifo” di tanti genitori per i figli calciatori, come scrive Wu Ming 4, dal momento che niente in noi vive a compartimenti stagni esenti da ombre, tutto si specchia e pure gli aspetti più esasperati e distorti in quella che dovrebbe restare una dimensione di crescita, salute e divertimento riflettono irrisolto un problema più grande: Se la vita che facciamo è frustrante e depressiva per sei giorni su sette, allora è nella partita del settimo giorno che cerchiamo soddisfazione, riscatto, giustizia. Quella soddisfazione, quel riscatto e quella giustizia che ci vengono negati sempre. E allora ci si arrabbia sugli spalti, fino a perdere il lume della ragione e a fare cose che lontano da quel campo non ci si sognerebbe mai di fare. Non le si fa né le si dice al capo ufficio o al capo reparto, ché pure magari le meriterebbero; tanto meno al padrone delle ferriere o al governante di turno, che le meriterebbero anche di più. Quei gesti e quelle parole di disprezzo e di minaccia li si riserva all’arbitro, all’avversario, al vicino di tribuna. Perché nell’alienazione esistenziale quella insignificante partita diventa la nostra vita. E tanto più ci si accanisce per un’ingiustizia sportiva, quanto più le ragioni del nostro dolore, della nostra insoddisfazione e noia, stanno altrove, là dove dovremmo andare a cercarle, per ribellarci sul serio.

Sempre Berry constatava che La salute, come ricordiamo almeno da alcuni giorni della nostra giovinezza, è allo stesso tempo completezza e una sorta di incoscienza, giunge a noi non dalla ricerca spasmodica dello “stare bene”, ma dal partecipare a qualcosa più grande, che ci abbraccia e supera e il cui beneficio ci arriva contemporaneamente da più punti, tutti assieme, sopra e sotto, spesso difficili a rintracciarsi. È il motivo per cui gli sport di squadra sono così belli, dichiara Wu Ming 4, perché sono un’attività politica, perché rappresentano la risposta pratica al più̀ grosso problema filosofico della storia moderna: la dialettica tra libertà e comunità. Ergo potrebbero essere qualcosa di importante nella formazione della persona, soprattutto per una generazione di ragazzi nata in un’epoca post-politica. Ma in realtà anche per quelli che stanno loro intorno – in questo caso gli adulti. Perché essere più vecchi non significa automaticamente essere saggi, anche se sarebbe bello che fosse così. C’è da imparare anche stando fuori dal campo. Le testimonianze di esperienze concrete e condivise sono e restano, con tutti i loro limiti – non nonostante ma in virtù di essi – un antidoto. Non risolvono ma abbracciano, comprendono, prendono con sé anche le contraddizioni, gettano un ponte tra l’io e il noi.

Così sugli spalti di un campo si ritrovano storie e realtà che magari non si incontrerebbero altrove, per distanze culturali o ideologiche, immigrati nordafricani che si sforzano di usare espressioni dialettali locali, bambini che quando fanno gol corrono sotto la tribuna facendo il segno del cuore alla mamma… – a volte in un altro – padri che insultano i propri figli perché giocano male, birre che viaggiano già alle dieci di mattina, un tatuaggio della X Mas che spunta da sotto la manica della maglietta. L’io e il suo “protagonismo” nell’accezione antica, teatrale del termine (o in questo caso la dialettica tra i due attori principali della vicenda, padre e figlio, il primo che guarda, accompagna e supporta, l’altro che si cimenta col calcio in prima persona) non sono annullati o diluiti ma vissuti nella consapevolezza “tolkieniana” che la storia del singolo trova sostegno e senso solo in qualcosa di più grande ancora, che la libera così dalla prigione asfittica dell’isolamento e dell’eccellenza a scapito d’altri, perché è quella pulsazione più vasta e discreta, ma forte, a nutrirla davvero a correggerla e indirizzarla; al tempo stesso quello spazio comunitario non sarebbe tale, si avvelenerebbe così facilmente nel settarismo o la connivenza competitiva, il noi contro gli altri, la “Compagnia” si scioglierebbe se non fosse sostenuta da chi al suo interno cerchi di suonare una certa nota alla quale, magari fuggevolmente, pure altri si accordano e contribuiscono, stabilendo rapporti che durano prima durante e dopo quello che si realizza assieme. Tu sarai sempre il mio capitano, messaggia un compagno di squadra all’erede.

Tutto rimanda a una segreta domanda – l’atto è un pretesto, scriveva Clemente Rebora. Più ancora che pretesto è un linguaggio che si apprende pronunciandolo, concedendogli di invaderci e plasmarci. Non bacio mio figlio perché lo amo, notava Von Hugel, lo bacio perché in questo modo imparo ad amarlo. Così sul campo e così in panchina o negli spogliatoi, nell’organizzare le trasferte o giocare allenarsi, invecchiare, infortunarsi, scrivere un messaggio a un altro genitore malato, affrontare la violenza domestica comunicata da un altro genitore, scontrarsi con la dirigenza che non vuole assumersi la responsabilità di un ragazzo diabetico, ogni evento piccolo o grande è riflesso e incarnazione di dinamiche ben più complesse, che consentono di vedere meglio ciò che agisce anche altrove, come i problemi di integrazione per le minoranze immigrate – Questo dimostra che, al netto del buon cuore di alcuni, lasciare lo sport in mano ai privati, anziché alla scuola, taglia facilmente fuori una fetta importante della popolazione giovanile. I genitori poveri non possono permettersi di pagare cinquecento euro l’anno a figlio per farlo allenare e, soprattutto gli stranieri, se anche potessero, hanno forti resistenze culturali in questo senso. Ecco uno dei motivi per cui in Italia, rispetto ad altri paesi europei, faticano a emergere talenti tra i nuovi italiani, i figli di immigrati di seconda generazione: sono relativamente poche le famiglie che li iscrivono alle società calcistiche – o le disparità tra uomini e donne: Quello che ti colpisce è soprattutto che quando cadono dopo un contrasto di gioco, queste giovani calciatrici si rimettono subito in piedi, stringendo i denti, anziché́ fare sceneggiate come quelle dei calciatori in tv, dalle quali i ragazzini già si lasciano ispirare ogni volta che subiscono un fallo. Perché́ se si soffermassero un secondo di troppo a massaggiarsi una caviglia, le ragazze offrirebbero già conferma agli stereotipi che vogliono il calcio inadatto alle femmine. Durante la partita, ogni volta che una di loro cade per un contrasto, il baldo giovinastro si affretta a chiederle se si è fatta male, a scusarsi, ma lei è molto più lesta a rialzarsi e dissimulare qualunque dolore.

Primo piano o sfondo contano meno, se davvero li si può contrapporre. Il ritmo segreto conta, il battito dell’esistenza. Imparare a conoscerlo era la saggezza che già si consigliava Archiloco. Perché il calcio giovanile divide, ma unisce anche, nella gioia e nel dolore, nella buona e nella cattiva sorte, come un matrimonio. La partita del weekend diventa l’occasione per stare assieme, stappare una bottiglia di prosecco e affettare un salame – «Ma veramente sarei a dieta, sai, il colesterolo…» – «Ma va là, mi offendo, senti che bontà, prendine ancora un po’» –, oppure passarsi il lembo di uno striscione da appendere sotto la pioggia mentre qualcuno ti regge l’ombrello con tanto zelo che ti lascia cadere le gocce esattamente dentro il colletto della giacca a vento; e ovviamente tifare, pure fradici, con la bocca piena e un po’ ciucchi, ma tifare… «Daje, rega! Daje forte!»

Questa recensione prendeva le mosse da Omero. Dentro e oltre l’ironia per cui Joyce – riprendendo il Platone del Mito di Er – farà di Ulisse un idiotes, un uomo comune, palesando come la stoffa stessa delle nostre giornate ordinarie sia comunque epica, alzandoci da letto e a letto ritornando per chiudere gli occhi, anche nel libro di Wu Ming ciò che traspira senza proclami è la medesima intuizione nei confronti di una esperienza fatta di sforzi, limiti, risate, lacrime, frustrazioni, percorse dal brivido per quella perfezione che talvolta si sovrappone ai nostri gesti stessi, e che qui si esprime in uno scarto, un passaggio di palla, un centro in porta. Basta saperlo sorprendere, accusare in sé. Servirebbe un dirigente accompagnatore che affiancasse il vice-allenatore più giovane. Niente di che: compilare la distinta, riempire le borracce… Chiudi la chat e allontani il telefono. Non ci pensare proprio. Dopo un po’ gli lanci un’occhiata. Che roba la vita.

La vittoria non sta tanto nel numero dei gol a fine campionato, ma nel tragitto percorso assieme, l’ampiezza e il respiro per un qualcosa vastità supera le singole componenti, tanto che di tutte e ciascuna ci si scopre nostalgici, quando si interrompono, dall’organizzare le macchine e i panini per gli zaini ai balzi esultanti e gli abbracci. Il calcio, come l’Itaca di Kavafis, ha regalato il viaggio bello. Altro non poteva. È una cosa di cui andare più orgogliosi di qualunque performance sportiva. I nostri figli non diventeranno calciatori, ma diventeranno uomini. Probabilmente migliori di noi. Se lo augurava anche Ettore, in fondo, con Ascanio tra le braccia alle Porte Scee. E un giorno dica qualcuno “È molto più forte del padre”.

Per Alessandro Rialti, in memoriam